目錄

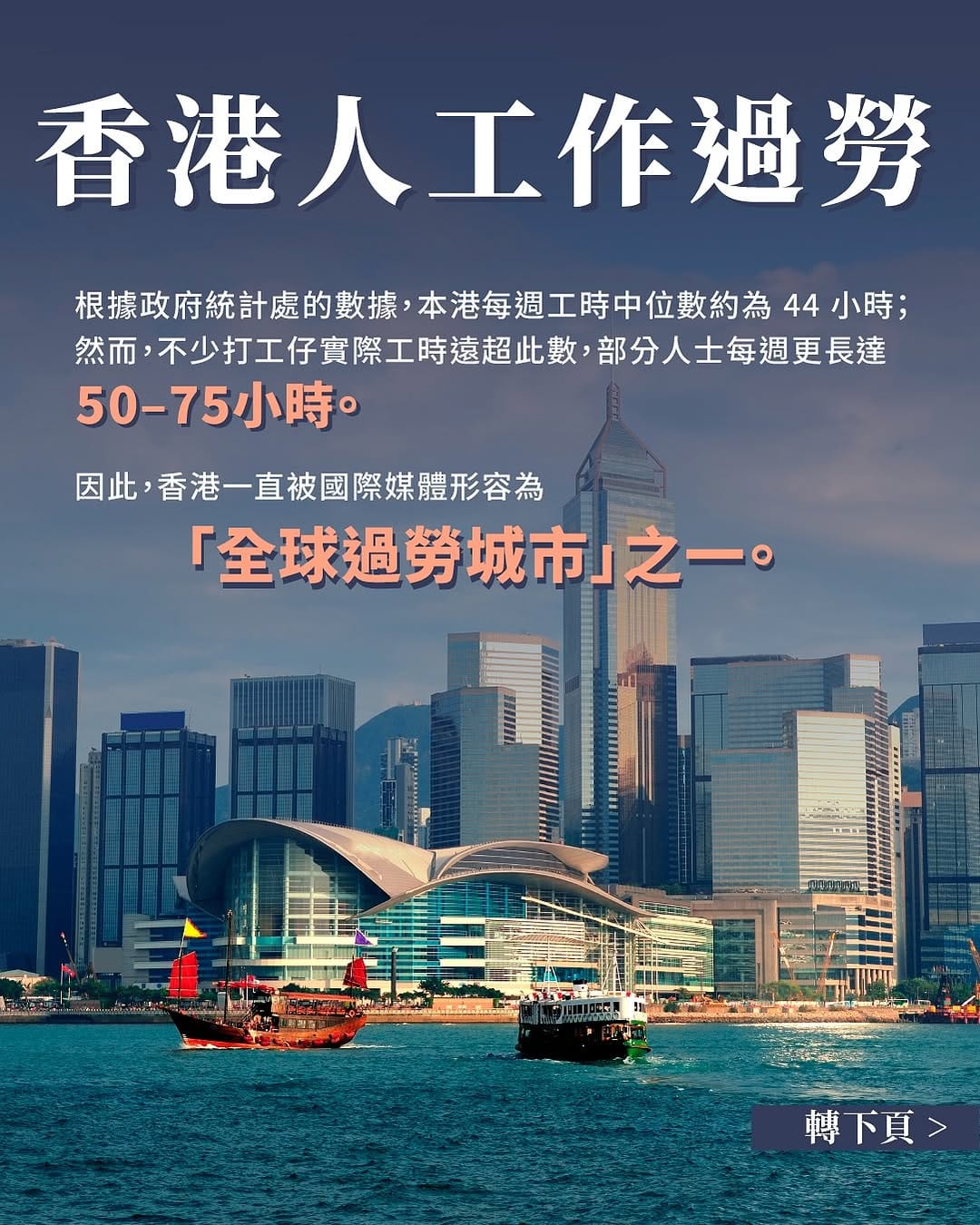

全球縮短工時成趨勢,香港卻逆向而行

當全球多個發達國家正積極推動工作時間改革時,香港的打工族卻面臨著截然不同的現實。最新數據顯示,雖然香港政府統計處公布的每週工時中位數約為44小時,但實際情況遠比數字更嚴峻——不少打工仔的實際工時高達50至75小時,使香港被國際媒體形容為「全球過勞城市」之一。

西方國家引領工時革命

相較於香港的過勞現象,西方已發展國家正朝著相反方向發展。荷蘭作為工時改革的先驅,平均每週工作時間僅31.6小時,部分企業更已實施「每週四天工作制」。丹麥、德國等歐洲國家的工時普遍控制在35至37小時之間,並強調「低工時、高效率」的工作模式。

這些措施不僅提升了工作效率,更重要的是有效保障了員工的身心健康。研究顯示,適度的工作時間能夠提高生產力,同時降低醫療成本和員工流失率。

長工時引發四大健康危機

醫學專家警告,長期超時工作對人體健康造成多重威脅,主要表現在以下四個層面:

1. 心血管疾病風險激增

工時過長會導致血壓持續升高,大幅增加中風和心臟病的發生機率。長期處於高壓工作狀態下,心血管系統承受巨大負荷,容易引發嚴重的健康後果。

2. 代謝系統失調加劇

缺乏規律的飲食時間和運動習慣,使得肥胖和糖尿病等代謝性疾病的風險顯著上升。許多打工仔因工作繁忙而依賴速食和高熱量食物,進一步惡化健康狀況。

3. 精神健康亮起紅燈

長期工作壓力會引發焦慮、抑鬱等精神健康問題,並嚴重影響睡眠品質。睡眠不足又會進一步削弱免疫系統,形成惡性循環。

4. 生活品質嚴重下降

超時工作壓縮了運動、家庭聚會和社交活動的時間,削弱個人的身心平衡。這不僅影響個人幸福感,也對家庭關係和社會連結造成負面影響。

香港過勞現象的深層原因

香港之所以成為「過勞城市」,與其獨特的經濟結構和工作文化密切相關。高昂的生活成本、激烈的職場競爭,以及「拼搏至上」的工作價值觀,都促使打工仔不得不延長工作時間以維持生計或追求職業發展。

然而,這種以犧牲健康為代價的工作模式,長遠來看既不可持續,也不符合現代社會的發展趨勢。

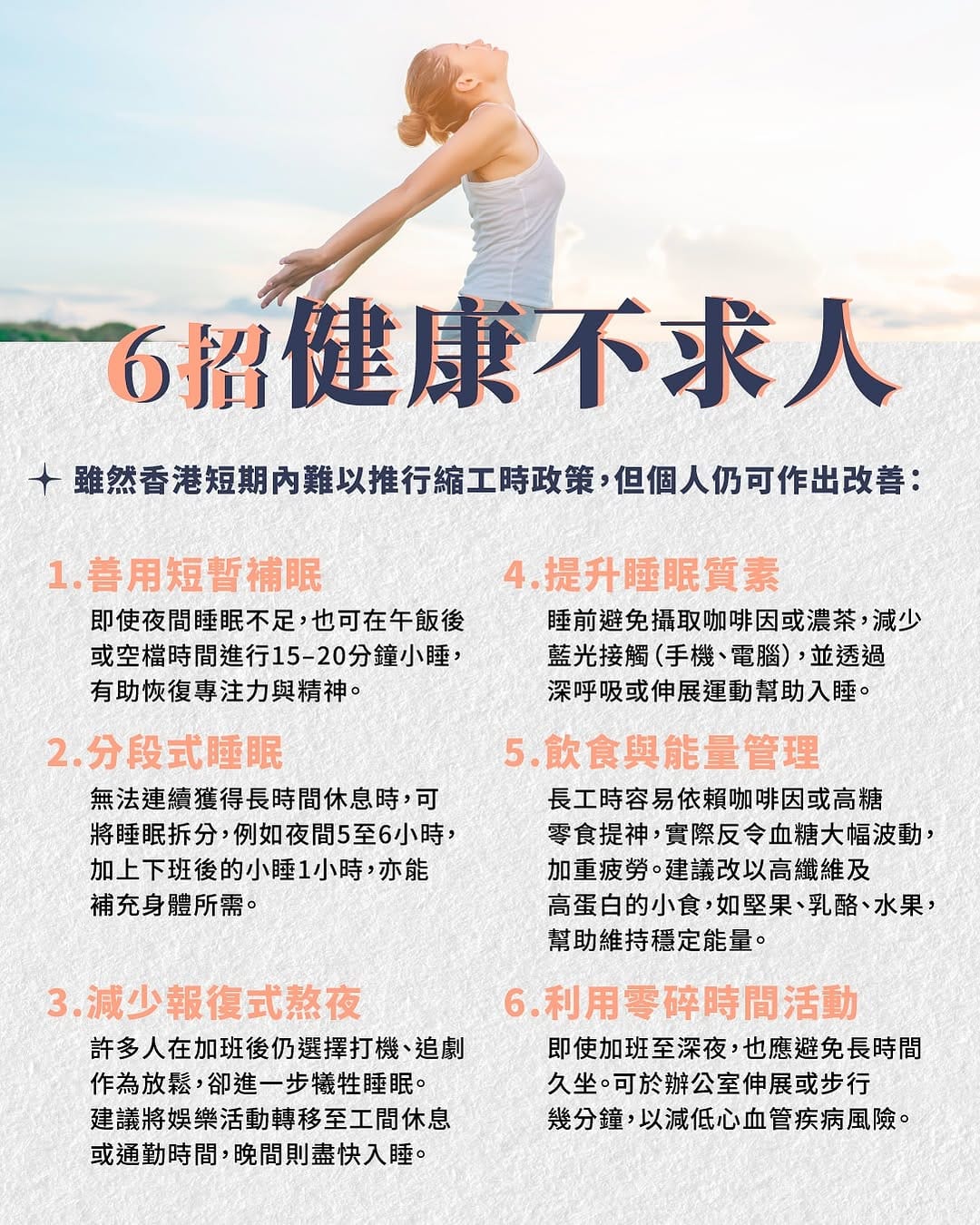

六大策略重拾健康生活

雖然香港短期內難以推行全面的縮工時政策,但個人仍可透過以下六項策略改善健康狀況:

1. 善用短暫補眠時機

即使夜間睡眠不足,也可在午飯後或空檔時間進行15至20分鐘的小憩,有助恢復專注力與精神狀態。

2. 採用分段式睡眠策略

無法連續獲得長時間休息時,可將睡眠時間分段,例如夜間5至6小時,加上下班後的1小時小憩,亦能有效補充體力。

3. 減少報復式熬夜行為

許多人在加班後會選擇打機或追劇作為放鬆,但這會進一步犧牲睡眠時間。建議將娛樂活動轉移至工間休息或通勤時間,晚間應盡快入睡。

4. 提升睡眠品質

睡前應避免攝取咖啡因或濃茶,減少藍光接觸(手機、電腦),並透過深呼吸或伸展運動幫助入睡。

5. 優化飲食與能量管理

長工時容易依賴咖啡因或高糖零食提神,但這會造成血糖大幅波動,加重疲勞感。建議改以高纖維和高蛋白的小食,如堅果、乳酪、水果等,幫助維持穩定能量。

6. 充分利用零碎時間活動

即使加班至深夜,也應避免長時間久坐。可於辦公室進行簡單伸展或步行幾分鐘,以降低心血管疾病風險。

呼籲社會關注職場健康議題

專家呼籲,工時過長不僅是個人健康問題,更是整個社會需要正視的公共衛生議題。政府、企業和個人都應承擔相應責任,共同營造更健康的工作環境。

長遠而言,香港需要借鑒國際經驗,探討如何在維持經濟競爭力的同時,保障勞工的身心健康。只有建立可持續的工作模式,才能真正提升社會的整體福祉和競爭力。

在等待政策改變的同時,每個打工仔都可以從今天開始,採取積極行動保護自己的健康。畢竟,沒有健康的身體,再成功的事業也失去了意義。

本文基於最新健康研究和國際工時趨勢分析撰寫,旨在提醒讀者關注職場健康議題。如有嚴重健康問題,請諮詢專業醫療人員。

瀏覽健康嗎其他平台🔎Youtube播放清單及優惠資訊 linkby.tw/healthcodehk